幾重ものミラクルと先人の想いが生んだ

福山の黒酢ものがたり

それは謎多きミステリー

塩と並び、〝世界最古の調味料〟と称されるお酢。菌の存在や発酵のしくみなど誰も知らない時代に、それは偶然の産物として生まれた。

起源は太古の昔。人や小動物が集めた穀物や果物に雨水が溜まり、そこにたまたま天然の麹菌や酵母が付いてアルコール発酵が起こる。さらに土着の酢酸菌によって酢酸発酵が起こり、酸っぱいお酢ができたと伝えられている。

鹿児島県霧島市福山町に200年以上前から伝わる「壺造り黒酢」の製法は、この原始的な発酵のしくみにかなり近い。福山では野外に並べた陶製の壺の中でアルコール発酵と酢酸発酵が起こり、お酢ができる。けれど、まったく同じ原料と製法でつくったとしても、ここ福山以外の場所では黒酢はできないという。

発酵という現象はシンプルなようで、どこまでも複雑で奥深い。人を惹きつけてやまず、関わったものをとりこにする。福山を訪ねて出会った黒酢ものがたりは謎とときめきに満ちていた。

時代の先をいく、

サステナブルな製法

錦江湾のゆるやかなカーブに沿って車を走らせ、亀割峠を越えて福山町に入った。おだやかな内海のむこうに白い噴煙をたなびかせる桜島がうかぶ。背後のなだらかな丘陵地の斜面にひろがる、大小いくつもの壺畑(つぼばたけ)。福山の黒酢はここで南国の太陽をいっぱいに浴びて育つ。

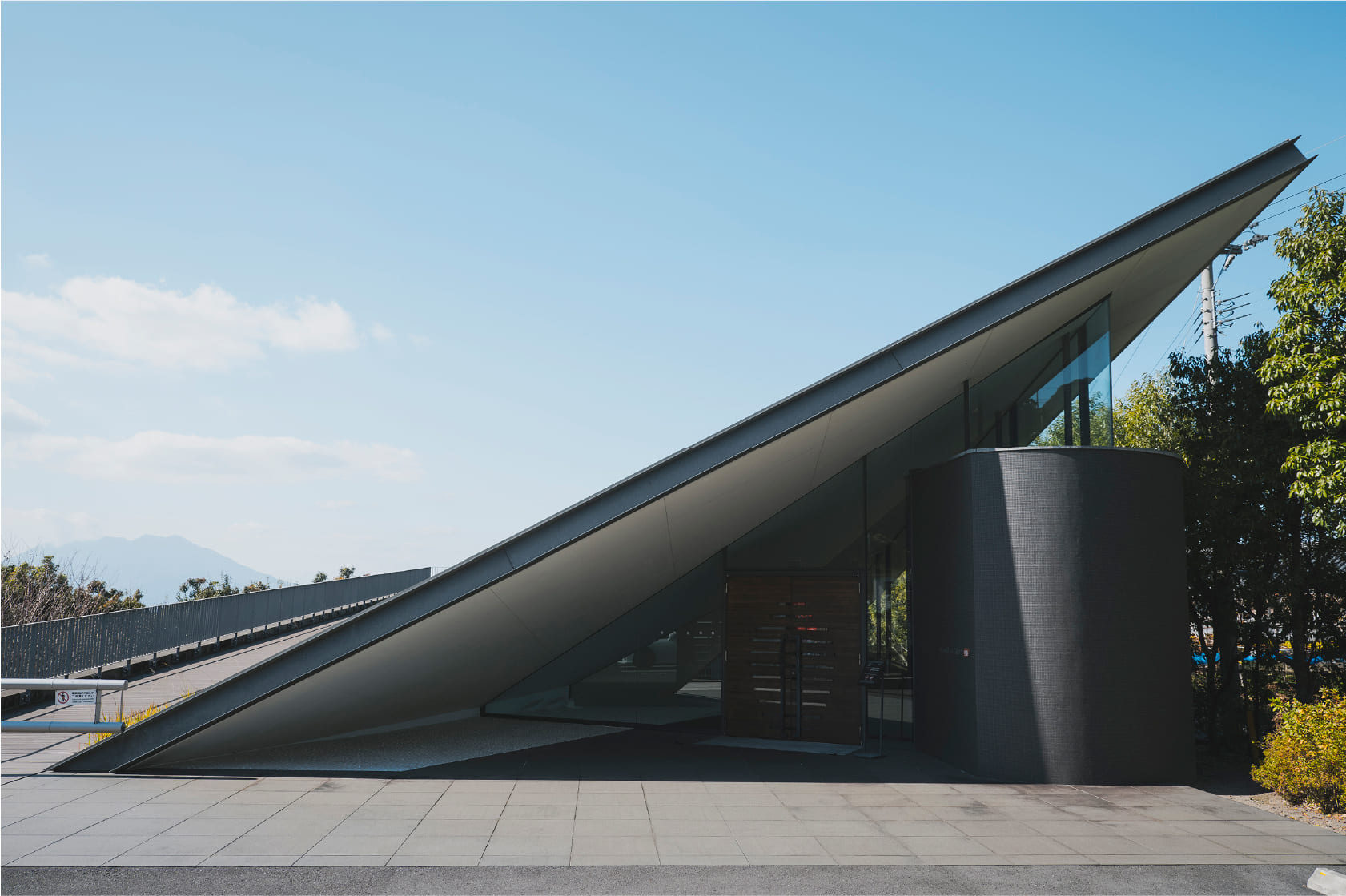

この日私たちが訪ねたのは、江戸時代後期から続く黒酢醸造所「坂元醸造」。大小10か所の壺畑で約5万2000本の壺を管理し、観光客を受け入れる情報館やレストラン、自前の研究所なども持つ、名実ともに福山を代表する老舗の醸造所だ。醸造技師長の坂元宏昭さんがやさしい笑顔で迎えてくれ、私たちは無数の壺がならぶ広大な壺畑へと足をふみ入れた。

ここでまず、福山の壺造り黒酢の製造方法を整理しておこう。原料は米麹、蒸し米、地下水といたってシンプル。これらを順番に壺の中に入れ、最後にもう一度米麹を振って表面を覆う。これが仕込みといわれる作業で、春と秋の年2シーズン行われる。仕込みから2週間ほどで糖化とアルコール発酵が進み、やがて甘酸っぱい香りがあたりに漂いはじめる。

「福山の人々はこの香りをかぐと『ああ、春が来た。秋が来た』と感じるんです。いわば福山の風物詩ですね」。 その後、壺の中でじっくりと酢酸発酵が進み、仕込みから半年で酢ができあがる。さらに半年かけて熟成。福山の黒酢は壺の中で春夏秋冬を過ごし、仕込みから1年たってようやく商品となるのだ。坂元醸造にはさらに2年、3年、5年と熟成を深めた商品もある。熟成するほどに濃い琥珀色になり、味も深みを増してまろやかになるそうだ。

壺造り黒酢の製造に使うのは太陽光や地熱などの天然エネルギーのみ。南国の日差しが壺を温め、発酵と熟成をうながす。壺は同じ場所に置き、何度も繰り返し使う。黒酢を汲みあげた後、壺の底に残ったもろみも粉末化して商品にするという。黒酢の生産過程で捨てるものはひとつもない。まさに地球環境にやさしいサステナブル(持続可能)な製法だ。200年前から変わらない伝統製法にようやく時代が追いついたということか。

きっかけは密貿易?

福山の黒酢づくりの源流

そもそもなぜ福山町で米酢がつくられるようになったのか、その歴史をひも解いてみたい。それは今から200年以上前、江戸時代後期(1800年頃)にさかのぼる。当時、薩摩藩屈指の商業港だった福山には各地から上納米や薩摩焼の壺などが集まっていた。錦江湾の最奥に位置し、三方を山に囲まれた土地ならではの温暖な気候(年間平均気温18・7度)や、背後のシラス台地に良質の地下水が湧いていたことなどの地理的条件も相まって、薩摩焼の壺で仕込む米酢づくりが始まったと伝わる。

「実は当時の薩摩藩は寒天の密貿易をしていたらしく、原料となるテングサを加水分解するための酢を福山でつくらせていたようです」と坂元さん。つまり、お酢づくりが自然に始まったわけではなく、薩摩藩が主導したということ?「はい。ただ密貿易だったからか文献がまったく残っておらず、福山の壺づくり製法がどうやって生まれたのかはっきりしません」。坂元醸造の先代はそのルーツを求めて中国や韓国にまで行くも、福山と同じつくり方はどこにも見当たらなかったそうだ。壺づくり製法はこの場所で独自に見つけたものなのか?それは今も謎のままだ。今回の取材で初めて聞いたこの話に私はひそかにワクワクしていた。

200年の伝統を

今につなぐ、「坂元のくろず」

江戸時代後期に生まれた米酢づくりは脈々と受け継がれ、戦前の福山には24軒もの醸造所があったそうだ。けれども、戦時中の米不足やその後の安価な合成酢の普及で次々と廃業に追い込まれていく。そんな中、たった1軒残ったのが坂元醸造だった。4代目の海蔵(かいぞう)さんが原料の米をさつま芋で代用して伝統の製法を守ったのだ。しかし、先行きのない家業を継がせることに不安を覚えた海蔵さんは息子の昭夫さんに医学の道を勧めたという。

九州大学の医学部・薬学科で学び、薬剤師となって帰鹿した昭夫さんは国立病院の前で薬局を開業。そこで父がつくった米酢を販売しつつ、国立病院の患者さんたちにも飲んでもらったところ、驚くような評価を得た。九州大学に成分分析を依頼すると、福山の伝統製法の米酢には一般的な米酢よりもアミノ酸が多く含まれ、高い機能性があることが判明。1975年、昭夫さんが『坂元のくろず』と命名して全国販売すると、世の健康ブームに乗ってさまざまなメディアで取り上げられ、福山の壺造り黒酢は一気に知名度を上げた。これを機に黒酢づくりは再び息を吹き返し、現在、福山には8軒の黒酢醸造所が存在している。

海蔵さん・昭夫さん親子の強い想いが一度は消えかけた200年の伝統を今に繋いだ。「あの時あきらめていたら、福山の黒酢はこの世から消えていたかもしれませんね…」

醸造技師長の坂元さんがぽつりとつぶやいた。

子育てをするように、

壺の顔色を見て、声を聞く。

現在、坂元醸造の醸造部には15人の職人がいる。そのうち、入社して10年以上、醸造部で5年以上の経験を積み、独自の試験に合格して任命される醸造技師は8人。彼らは若い社員たちの憧れの存在だ。わずかな人数で10か所の壺畑に散らばる5万2000本の壺の管理をする大変さは計り知れない。最低でも1週間に1度は必ず、壺の蓋を取って中を確認する。雨の日も雪の日も真夏の猛暑の日もそれは変わらず続くのだ。

坂元醸造の職人たちは黒酢づくりの過程を〝子育て〟と呼ぶ。壺の中の状態を確かめることを〝顔色を見る〟、壺の中の発酵の音に耳を澄ませることを〝声を聞く〟という。

「子どもと同じで、ほとんど手のかからない壺もあれば、よく手をかけてあげないといけない壺もあります。職人は五感を研ぎ澄ませ、それぞれの壺の顔色を見て、声を聞く。特に発酵を始めた初期が重要なので、ここは経験を積んだ醸造技師が担当するんです」

40代の若さで醸造技師長として醸造部を束ねる坂元さん。おだやかな語り口の中に確かな芯を感じるこの人は、きっと誠実な〝子育て〟をするのだろうなと思った。

坂元さんが手にしている細い竹の棒は撹拌棒(かくはんぼう)と呼ばれ、黒酢づくりに欠かせない職人の道具。壺の蓋を開け、先が三つ又になったこの棒で中を撹拌し、色や匂いなどを確認していく。「撹拌棒は各自1本ずつ。山へ行って竹を切り出し、自分のものは自分で作ります」。このアナログさが何ともたまらない。

発酵とはミラクルの

積み重ねなのだ

原料を野外の壺に入れて、1年以上置く。ものすごく単純に言ってしまえば、これが福山の壺造り黒酢の製法。壺のひとつひとつが小さな黒酢工場というわけだ。壺は54リットル入りと決まっていて、それ以上大きくても小さくても黒酢はできない。そのわけは発酵に適した温度。太陽エネルギーで壺を温めて発酵させるため、これより大きいと温度が上がりきらず、小さいと上がりすぎてしまうのだ。「大きな壺でいっぺんに仕込めたら楽なのに、残念ながらそうもいきませんね」と坂元さんは笑う。

発酵には壺の材質や形状も重要だ。陶製の壺には目に見えない小さな気泡があり、そこには発酵に必要な微生物が住み着いている。

「弊社には200年前から使われている薩摩焼の壺が1000本ほど残っていますが、長く使い込んだ壺ほどよい菌がたくさんいて発酵に手がかからない。私たちの宝物です」

しかし、今ではもう薩摩焼の壺はつくられておらず、ずいぶん前から特注した同型の信楽焼(滋賀県の焼物)を使っているそうだ。新しい壺を買ってもすぐ使えるわけではない。発酵に必要な微生物がいないからだ。他の壺でつくった黒酢を新しい壺に移し、1年間寝かせてようやく発酵できる環境になる。伝統を守るというのは想像以上に手間と時間がかかるものだと知った。

さらに興味深いのが、「何度か壺を別の場所に持っていって同じように仕込んだが、どうしても黒酢はできなかった」という話だ。「昔から酢づくりをしてきた福山には空気や土の中に特殊な酢酸菌がいるのではないか?」と推測し、専門機関と共同研究を重ねるも、いまだに解明されていないらしい。現代の科学をもってしてもわからない謎が残る。幾重ものミラクルと先人たちの想いが交差して誕生した福山の黒酢ものがたり。それはページをめくる手がとまらない面白さだった。

-

取材・文=西郷郁子

-

写真=中村一平

-

取材・文=西郷郁子

-

写真=中村一平